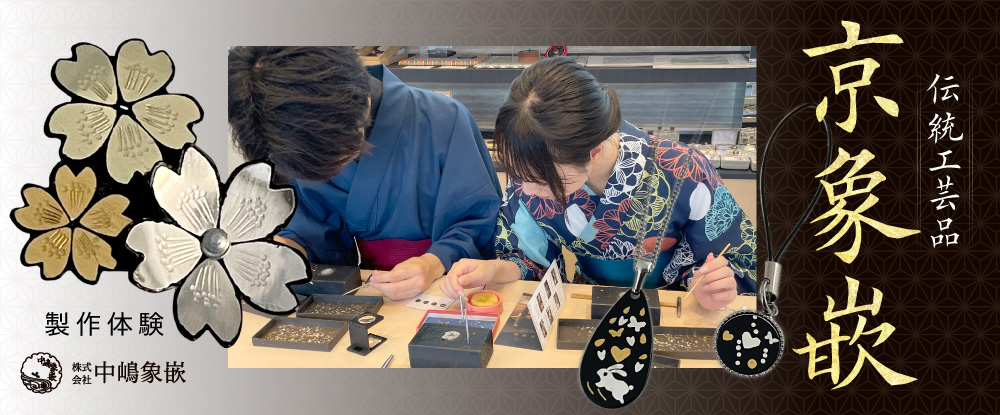

「京象嵌」の優美さは、

「布目切り」や「入嵌」という

独特の技法にあり。

京都の伝統工芸品である京象嵌は、地金の表面にタガネという専用の鑿を使って

非常に細かい刻みを入れ、その溝に金や銀を打ち込んで、その色彩や隆起などで様々な模様を表現します。

縦・横に敷き詰められた溝が布目のように見えることから「布目象嵌」とも言われています。

2024/05/09

小学館の雑誌「サライ(2024年 6月号)」の大特集「黄金がつくった国ニッポン」の第2部「日本の「芸術」は黄金に極まる」で当社が紹介されました。

2024/01/08

2023/09/21

2023年9月21日(木)放送の関西テレビ「よ~いドン!」の人気コーナー「となりの人間国宝さん」で中嶋象嵌の象嵌師・中嶋龍司をご紹介いただきました。

2022/08/15

KBS京都「谷口流々」今、京都で輝く人物の流儀!それぞれが、それぞれ流に歩んできた生き方、十人十色の人生哲学を谷口キヨコが紐解く!で放映されました。

2020/05/02

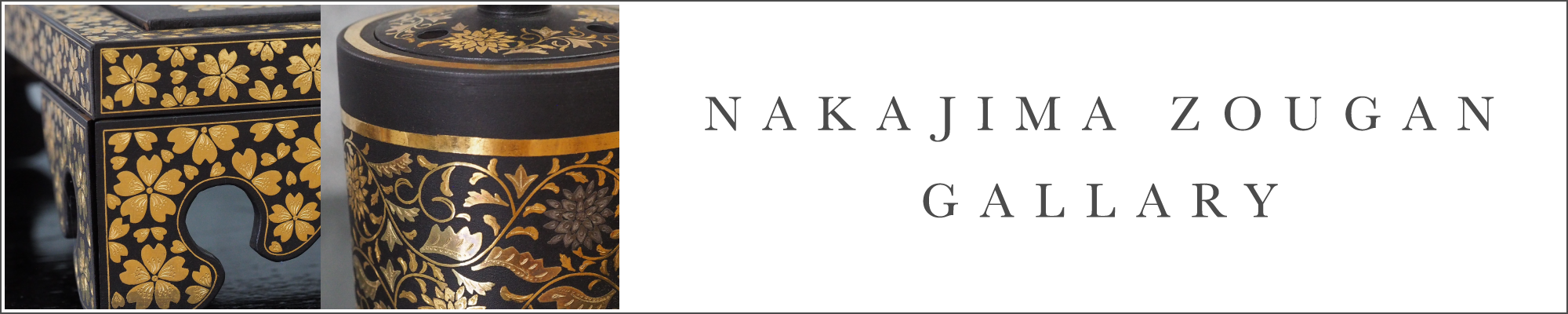

京象嵌について

象嵌(ぞうがん)は1200年以上の伝統を持つ最も古い工芸品のひとつで、古くから世界の国々において武器や宗教的な道具として用いられてきました。その技法は奈良時代にシルクロードを経て、仏教とともに日本に伝えられたと言われています。

詳しくはこちら

京象嵌製作(入嵌)体験

●一般プランのお客様/携帯ストラップ・ペンダント

各3,800円(税込)、帯留め 各7,000円(税込)

●学生プランのお客様/携帯ストラップ・ペンダント・タイピン・チャーム

1つ:2,500円(税込)、2つ:3,600円(税込)

| 9 月 | ◎2025年9月15日(月・祝)→9月17日(水) 京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイEKIspot KYOTO ◎2025年9月17日(水)→9月23日(火・祝) いよてつ髙島屋 京の老舗名品展 ◎2025年9月17日(水)→9月23日(火・祝) 岡山タカシマヤ 大京都展 ◎2025年9月25日(木)→9月30日(火) 福屋八丁堀本店 京象嵌展 |

| 10 月 | ◎2025年10月1日(水)→10月7日(火) 鶴屋百貨店 大京都展 ◎2025年10月1日(水)→10月7日(火) 山形屋鹿児島店 大京都のれん市 ◎2025年10月1日(水)→10月9日(木) 伊勢丹立川店 伝統とモダンの競演 京都展 ◎2025年10月8日(水)→10月13日(月・祝) 八木橋百貨店 大京都展 ◎2025年10月15日(水)→10月20日(月) 日本橋三越本店 洛趣展 |

ミッキーマウスの世界観を京都の伝統工芸に取り入れた逸品。伝統工芸品「本漆塗り紫檀の小物入れ」に、日本を代表する「桜」と「ミッキーマウス」の京象嵌を施しました。ほかにも、ペンダントなども発売中。

詳しくはこちら

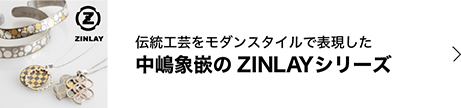

ただ、伝統に固執するのではなく、日々変化するライフスタイルと伝統技法を組み合わせ、新たな「良さ」を創り続ています。そして、モノだけでなく、その歴史や背景をも伝えたい。そんな想いから「ZINLAY」シリーズが誕生しました。

詳しくはこちら9月15日(月・祝)は

敬老の日です

【長寿のお祝い】

■還暦(かんれき) 61歳(満60歳)

61年目に自分の生まれた年と同じ干支に「還る」ことから「還暦」といいます。テーマカラーは「赤」です。

■ 緑寿(りょくじゅ) 66歳

還暦の60歳はまだまだ現役で長寿を祝うには抵抗がある人も多く、還暦から古稀までの間で66歳を大きな節目として祝うことにしたものです。テーマカラーは「緑」です。

■ 古希(こき) 70歳

中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」に由来。テーマカラーは「紫」です。

■ 喜寿(きじゅ) 77歳

喜の草書を楷書にすると「㐂」と書くことに由来。テーマカラーは「紫」です。

■ 傘寿(さんじゅ) 80歳

傘の字の略字「仐」を分解すると八十となることに由来。テーマカラーは「金茶」です。

■ 米寿(べいじゅ) 88歳

米の字を分解すると八十八となることに由来。テーマカラーは「金茶」です。

■ 卆寿(そつじゅ) 90歳

卆の字を分解すると九十となることに由来。テーマカラーは「紫」です。

■白寿(はくじゅ) 99歳

百の字から一を引くと「白」になることに由来。テーマカラーは「白」です。

■百寿(ももじゅ) 100歳

百の字から百寿(ひゃくじゅ)。一世紀を表すことから紀寿(きじゅ)とも言われます。テーマカラーは「桃色(ピンク)」です。

大切な方のお誕生日や結婚記念日、

入学・進学・就職のお祝いなどに、

京都の伝統工芸品「京象嵌」を施した

アクセサリーや小物を

プレゼントしてみてはいかがでしょうか。

当社では、ミッキーマウスの世界観を取り入れた

『ディズニー/京都伝統工芸シリーズ』をはじめ、

「ZINLAYシリーズ」など伝統に固執することなく

日々変化するライフスタイルと

伝統技法を組み合わせた

新たな「良さ」を創り続ています。